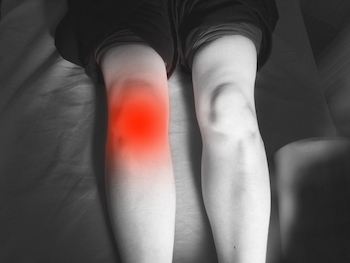

膝痛の疫学的情報

膝痛の有病率は、年齢、性別、地域、生活習慣、職業などの要因によって異なります。

一般的には、高齢者や肥満、過度の運動、関節の過剰な負荷を受ける職業に従事している人々など、特定のリスク要因を持つ人々に膝痛がより一般的です。

世界保健機関(WHO)によると、世界中で膝関節痛の有病率は増加しています。特に高齢者の間で高い有病率が見られます。地域や文化によっても異なりますが、いくつかの研究では、成人の約20%から30%が膝痛を経験しているとされています。

さらに、高齢者の中には、50歳以上の人口のおよそ1/3が慢性的な膝痛に悩まされているという報告もあります。

総じて言えることは、膝痛は非常に一般的な問題であり、人々の健康や生活の質に影響を与えることが多いということです。

早期の治療や適切な管理が重要であり、運動や健康的な体重管理などの予防策も重要です。

膝痛が引き起こされる仕組み

日常診療をしていて一番多い膝の痛みの疾患は変形性膝関節症です。

一般の方々には年齢膝なんていう呼び名で有名かもしれませんね。膝は大腿骨と脛骨(すねの骨)が関節となり動くところです。骨同士が直接ぶつかると痛みがでるので骨の表面は軟骨に覆われています。

そのおかげで関節の動きがスムーズになります。

しかしながら、年齢とともに軟骨がすり減っていき骨への負担が増して痛みがでます。

治療としては、ヒアルロン酸を関節内に注入したり、鎮痛薬を内服したり、運動療法で太ももの筋肉を鍛えたりすることが選択肢として挙げられます。最近では再生医療も進んできており、確実に効果があるわけではないものの選択肢が増えました。

それらの治療に反応がない場合は人工関節の手術となります。

これも膝痛の原因?見落としやすい膝痛の病気

意外と多く目にするのは、偽痛風や痛風の患者様です。前者はピロリン酸カルシウムという物質、後者は尿酸ナトリウムという物質が結晶となって炎症を起こします。

これらは一時的な症状ではあるもののかなりの激痛を引き起こすので歩けなくなるくらいです。

痛風というと足の親指の痛みをイメージされる方が多いのではないでしょうか?意外と膝に痛風が来ることも多いものです。

偽痛風の場合は痛みが消えてしまえばそれでよいのですが、痛風の場合は尿酸値を測定し治療を行わなければなりません。

そのほか外傷でいえば、スポーツで起こる前十樹靭帯損傷、内側側副靭帯損傷、半月板損傷などが多いでしょうか。

これらは手術の適応にもなりうるのでMRIなどで慎重に判断する必要があります。日常診療でみる膝疾患をざっと挙げてみました。膝は歩行において重要な役割を果たします。

痛みがある場合はなるべく早く受診をおすすめします。

関連記事

◾️腰痛にきく運動はどのようなものがありますか?

◾️腰痛で悩んでいます。筋トレをした方がよい部位はありますか?

この記事は、医療法人社団 百年会の理事長、田部田 英之が監修しています。

【経歴】

2002年 慶応義塾大学医学部卒業

2003年 順天堂大学ペインクリニック入局

2006年 保谷厚生病院麻酔科長就任

2009年 BIGTREE.練馬クリニック院長就任